우한 코로나바이러스?

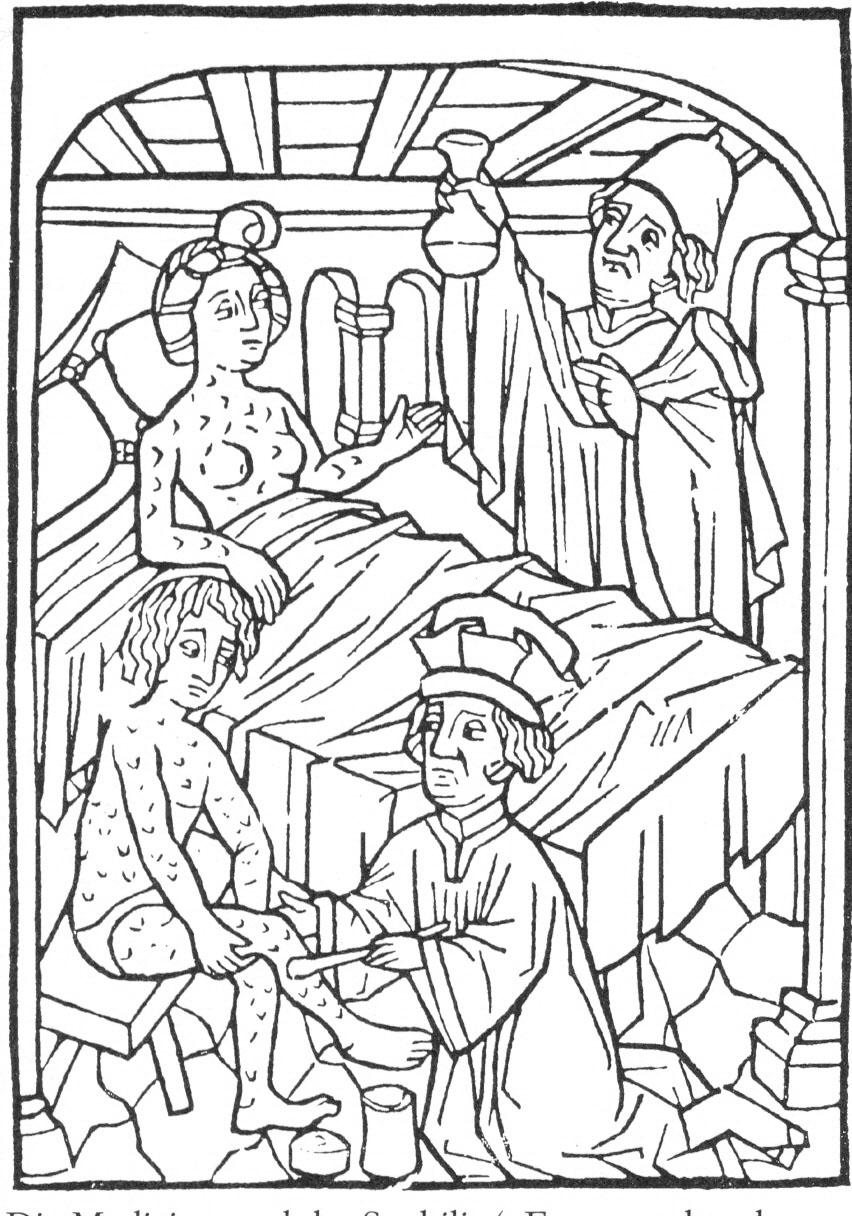

COVID-19는 어떻게 붙여진 이름일까? 😶 코비드-19, 즉 COVID-19라는 이름은 다음과 같은 의미가 있습니다. ‘CO’는 코로나, ‘VI’는 바이러스, ‘D’는 질병, ‘19’는 2019년이라는 뜻입니다. 좀 무성의한 작명법 같네요. 2020년 2월 12일, 세계보건기구(WHO)에서 정한 이름입니다. 처음에는 다양한 명칭이 혼용되었습니다. 중국 우한지역에서 유행이 시작되었기 때문에 ‘우한 코로나바이러스’라는 이름이 많이 쓰였고, 앞뒤 맥락 없이 ‘코로나바이러스’라고 부르기도 했습니다. 이 바이러스에 의해 걸리는 호흡기증후군은 주로 ‘우한폐렴’이라고 불렸죠. 심지어 ‘중국괴질’이라고도 했습니다. 지역 이름을 딴 질병명은 오래된 관행 ‘옳지 못한 작명법’이라고요? 그런데 과거에도 이런 식으로 이름을 많이 붙였습니다. 스페인 독감, 홍콩 독감 등 질병이 유행한 지역의 이름을 붙이는 관행이 있었죠. 아주 이상한 일은 아닙니다. 노로바이러스(Norovirus)는 오하이오주 노워크(Norwalk)라는 지명에서 유래했습니다. 한탄바이러스(Hantaan virus)가 어디에서 처음 발견되었는지 쉽게 짐작할 수 있겠죠? 당시에는 ‘우리’ 이름이 붙은 ‘토종바이러스’라고 제법 뿌듯해하기도 했습니다. 아예 한국형출혈열(Korean hemorrhagic fever)이라고 부르기도 했죠. 최근에 유행한 메르스(MERS)도 중동호흡기증후군(Middle East respiratory syndrome)을 줄인 말이고, 지카바이러스(Zika virus, ZIKV)도 우간다의 지카 숲에서 처음 바이러스가 동정(同定)되어 붙여진 이름입니다. 특정 집단의 이름도 쓰곤 합니다. 레지오넬라병(Legionnaires’ disease)은 미국 재향군인회(The American Legion)의 총회에서 유행이 시작되어 붙은 이름입니다. 국문으로 아예 ‘재향군인병’이라고 옮겨지기도 했습니다. 레지오넬라병은 종종 독감과 비슷한 증상을 유발하는데, 폰티액열(Pontiac fever)이라고 합니다. 디트로이트 폰티액에서 처음 발병해서 붙은 이름이죠. 오늘날의 새로운 작명법 2020년 1월 세계보건기구에서는 2019-nCoV라는 임시 이름을 제안합니다. 이로 인해 발생하는 임상증후군은 2019-nCoV 급성호흡기질환(2019-nCoV acute respiratory disease)이라 부르자고 했죠. 세계보건기구에서 2015년 5월에 제안한 작명 가이드라인에 따른 것입니다. 병원체나 질병에 지리적 위치나 특정 동물종, 특정 인구집단, 특정 문화나 관습을 뜻하는 단어를 피하자는 목적이죠. 세계보건기구가 제안한 새로운 작명법은 의학적 이유로 제안된 것이 아닙니다. 병원체나 질병의 이름이 교역과 이동, 여행, 동물 복지 등에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고, 특정 문화나 사회, 국가, 지역, 직업, 인종집단에 미치는 악영향을 줄이려는 것입니다. 질병명은 의사 같은 전문가 집단이 쓰는 용어니까, 사회적 의미에 대해 너무 불편해하는 것은 ‘오버’가 아니냐고 할 수 있습니다. 다들 우한폐렴이라고 하는데, 굳이 헷갈리게 이름을 바꾸고 그러느냐는 것이죠. 영문 이니셜과 숫자로 이름을 붙이면 마치 암호 같아서 외우기도 어렵고, 입에 잘 붙지도 않는다고 합니다. 그런데 정말 그럴까요? 단지 ‘쉬운 암기’를 위해서 병명에 지역이나 집단의 이름을 붙였던 것일까요? 15세기 이후 유럽을 휩쓴 매독  질병명에 특정 집단의 이름을 붙이는 전통은 역사가 깊습니다. 발견된 곳, 발견한 사람, 유행한 집단에 따라 무심코 가져다 붙인 것이 아닙니다. 국가나 민족 간의 왜곡된 자존심이 기저에 있습니다. 대표적인 경우가 바로 매독입니다. 15세기 이후 유럽에 매독이 크게 유행했습니다. 20세기 중반 페니실린이 개발되기 전까지 인류는 속수무책으로 당할 수밖에 없었습니다. 유럽 인구의 15퍼센트가 매독으로 죽었죠. 미대륙을 발견한 크리스토퍼 콜럼버스, 탐험가 에르난 코르테스, 철학자 프리드리히 니체, 악성 프란츠 슈베르트, 대문호 레프 톨스토이 등이 모두 매독에 걸려 고생하거나 죽었습니다. 1495년 프랑스의 샤를 8세는 나폴리를 침공했는데, 이후 여러 도시에서 승승장구했습니다. 그러나 몇년 후, 샤를 8세의 군대는 퇴각을 결정합니다. 너무 많은 병사가 매독에 걸렸기 때문이죠. 그래서 독일과 이탈리아, 영국은 매독을 ‘프랑스 병’이라고 했고, 프랑스에서는 ‘나폴리 병’이라고 불렀습니다. 그리고 유럽 전역을 넘어 인도, 중국, 한국, 일본 등으로 널리널리 퍼져나갑니다. 덕분에 아주 다양한 이름을 얻게 됩니다. 매독의 이름에 얽힌 국가 간의 왜곡된 자존심 스페인을 싫어하던 네덜란드, 덴마크, 포르투갈은 매독을 ‘스페인 병’이라고 했습니다. ‘카스티야 병’이라고도 했는데, 카스티야는 스페인에 있었던 왕국입니다. 러시아에서는 ‘폴란드 병’, 폴란드에서는 ‘독일 병’, 그리스에서는 ‘불가리아 병’, 불가리아에서는 ‘그리스 병’, 터키에서는 ‘기독교 병’이라고 불렀습니다. 무슬림은 힌두교가 원인이라며 비난했고, 힌두교인은 무슬림을 비난했습니다. 아시아도 마찬가지였습니다. 일본에서는 당창(唐瘡) 혹은 유구창(琉球瘡)이라고 불렀습니다. 당나라, 즉 중국이나 유구, 즉 오키나와에서 왔다는 것이죠. 당시에는 오키나와가 독립국이었습니다. 매독이 성 전파성 질환이라는 것은 누구나 알고 있었고, 매독의 대유행을 일으킨 원흉은 당시 난립했던 매음굴입니다. 더럽고 추악한 질병에 국경을 맞댄 적성국의 이름을 갖다 붙인 것입니다. 물론 서로 그렇게 불렀으니 누구도 떳떳할 것이 없겠습니다만. 질병의 이름은 단지 의학의 문제가 아니다 앞서 말한 대로 코로나-19는 우한폐렴이라고도 불렸고, 중국폐렴, 우한괴질이라고도 불렸습니다. 중국은 드세게 반발했고, 병명을 둘러싼 사회적, 정치적 논란이 오랫동안 이어졌습니다. 심지어 세계보건기구가 공식 명칭을 정해 내놓자, 중국의 사주를 받은 것이 아니냐는 말도 있었습니다. 작명 가이드라인은 2015년에 이미 시행되었는데도 말입니다. 심지어 우한폐렴이라고 부르는지 혹은 신종코로나감염증이라고 부르는지에 따라 개인의 정치적 성향을 가늠하는 일도 벌어졌습니다. 감염병은 분명 의학, 그리고 보건 영역의 문제입니다. 그러나 유행이 시작되면 더이상 의학의 문제라고만 볼 수 없습니다. 신체적 감염에 대한 심리적 두려움은 다양한 정신적 현상을 낳고, 인간의 행동과 사회적 관계에 엄청난 영향을 미칩니다. 의료와 보건의 영역을 떠나 인류 전체에 영향을 미치는 거대하고 복잡한 현상으로 돌변합니다. 이름조차도 쉽게 붙일 수 없으니 말입니다. 👏 님, 『감염병 인류』를 선물로 드릴게요! 😜  『감염병 인류』에 대한 기대평을 남겨주세요. 추첨을 통해 5분께 『감염병 인류』를 선물로 드립니다! * 4월 18일까지 (당첨자 개별 연락) 💌 링크를 인문학레터에 대해 궁금해하는 주변에 공유해주세요! 💌 인문학레터를 아직 구독하지 않았다면? ✉️ 이 링크를 복사해, 님의 친구와 동료에게 인문학레터를 소개해주세요. 👉http://bit.ly/2M1K027 ✉️ 발송되는 인문학레터를 놓치지 않기 위해 humanities@changbimail.com을 메일 주소록에 추가해주세요. ✉️ 해당 레터는 3월 출간 예정인 도서 <영원한 동맹이라는 역설>의 미리보기입니다. |